KI + menschliches Gedächtnis: Wie neuronale Schatten die Wissenschaft des Erinnerns neu gestalten

Wie speichert das menschliche Gehirn Erinnerungen – und könnte künstliche Intelligenz das eines Tages sogar besser? Moderne KI analysiert nicht nur Daten; sie beginnt, unsere intimste kognitive Funktion zu spiegeln: das Gedächtnis. Sie lernt, speichert und ruft ab – nicht mit Gefühl, sondern mit erstaunlicher Präzision. Doch wenn sich eine Maschine besser an deine Vergangenheit erinnert als du selbst, stellt sich eine neue Frage: Wem gehören deine Erinnerungen – dir oder dem Algorithmus?

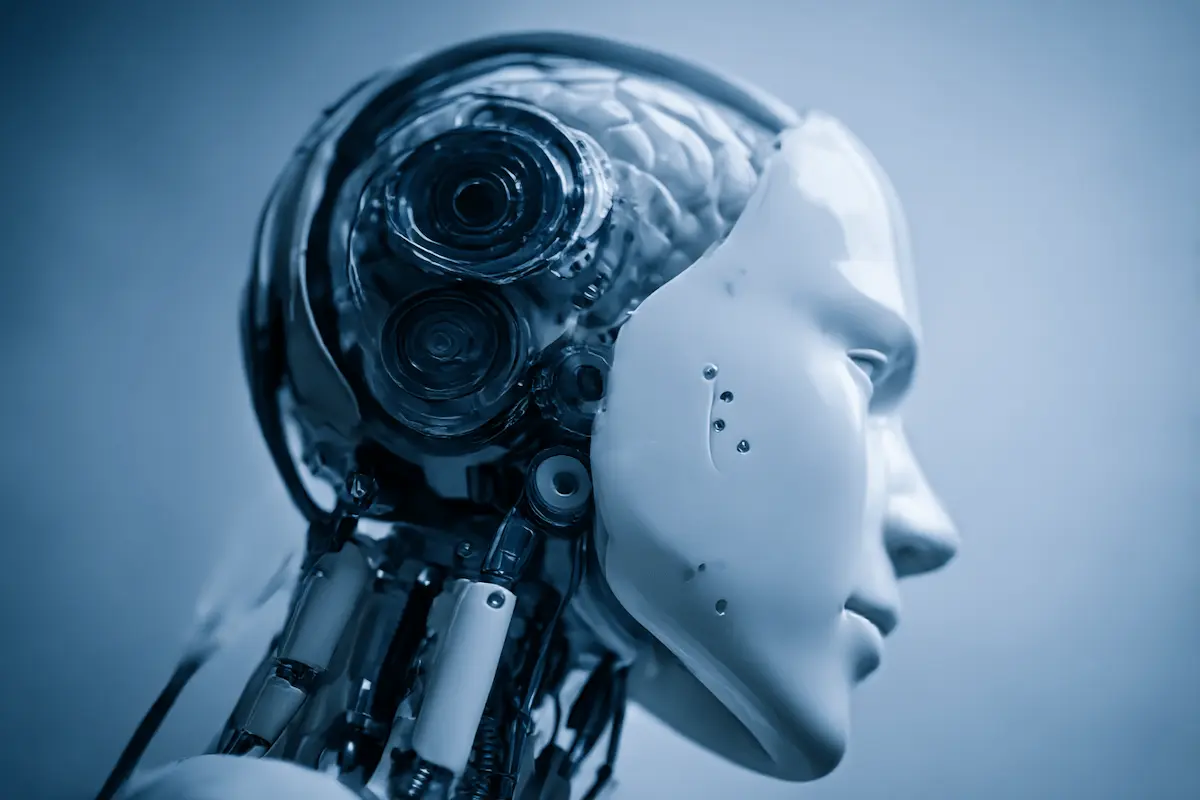

Bild: ZenoFusion • AI Visuals / Wenn eine Erinnerung zu Code wird

Gedächtnis als Wissenschaft: Die Geschichte, die wir uns selbst erzählen

Das menschliche Gedächtnis ist ein sensibles Zusammenspiel von Biologie und Emotion – eng verknüpft mit dem Hippocampus, jener Hirnregion, die emotionale und kognitive Erfahrungen verarbeitet und speichert. Wir erinnern nicht wie Maschinen. Unsere Erinnerungen sind geprägt von Stimmung, Kontext und Beziehung. Sie sind fehleranfällig, selektiv und zutiefst individuell.

Vergessen ist kein Scheitern – es ist eine Überlebensstrategie. Verzerrungen, selektive Wahrnehmung und kognitive Filter zeigen: Erinnerung ist kein Speicherlaufwerk, sondern ein sich ständig wandelndes Narrativ – geformt durch Gefühle, Werte und Wünsche.

KI und die Imitation des Erinnerns

Im Gegensatz zum Menschen erinnert sich KI ohne emotionale Bindung. Modelle wie GPT-4o von OpenAI können heute Informationen über Gespräche hinweg speichern – inklusive Vorlieben, Sprachmustern und Themenkontext. Sie antwortet nicht nur – sie merkt sich.

Doch dieses Gedächtnis ist eher Archiv als Erfahrung. Es fehlt an Nuancen, Empathie und dem Kontext jenseits der eingegebenen Daten. Die KI weiß was gesagt wurde, aber nicht warum es bedeutungsvoll war.

Neurotechnologie und Gehirn-Computer-Schnittstellen: Gedanken digital speichern

Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCIs), entwickelt von Firmen wie Neuralink, öffnen neue Perspektiven. Diese Systeme sollen Gehirnsignale in Echtzeit interpretieren – Absichten in Daten übersetzen und möglicherweise Erinnerungen digital erfassbar machen.

Stell dir vor, du speicherst einen Gedanken wie ein Bild. Oder teilst eine Kindheitserinnerung wie eine Datei. Wissenschaftler glauben, dass wir uns einer Ära nähern, in der Erinnerungen gespeichert, übertragen und sogar kopiert werden können. Doch mit jedem technologischen Fortschritt wachsen auch die ethischen Fragen.

Ethik und Eigentum: Wenn Erinnerung zu Metadaten wird

Wenn KI unsere intimsten digitalen Spuren sammelt – von Sprachaufzeichnungen bis hin zu emotionalen Mustern – wo endet das Persönliche und wo beginnt der Besitz von Daten? Wer darf auf unser digitalisiertes Gedächtnis zugreifen, es speichern oder löschen?

Die Europäische Union arbeitet bereits an rechtlichen Rahmenbedingungen, um den Umgang mit KI-Gedächtnis zu regulieren und die persönliche Autonomie zu schützen. Doch je realistischer synthetische Erinnerungen und manipulierte Narrative werden, desto gefährlicher wird die Grenze zwischen Erinnerung und Manipulation.

Fazit: Eine Zukunft im Code verewigt

Das menschliche Gedächtnis ist zerbrechlich, unvollkommen, emotional – und genau das macht es menschlich. Das KI-Gedächtnis ist strukturiert, fehlerfrei – und seelenlos. Es kann uns helfen, alles zu bewahren, aber nie die Emotion eines Moments zurückgeben.

Digitale Unsterblichkeit scheint greifbar. Doch selbst wenn die Daten weiterleben, bleibt eine Frage bestehen: Erinnert sich die KI wirklich an uns – oder existieren wir nur als Code in ihrem System?

✍ Tornike, Content-Stratege bei ZenoFusion – 5. Juni 2025

Tornike

Tornike